2025.8.19

記者生活の不摂生から「30代で生活習慣病を患った夫」の検査数値が「食」でV字回復。

同僚が病気で倒れるなか、薬いらずのカラダをキープ中。

漢方キッチン講師の今西清美です。

皆さんは三伏灸(さんぷくきゅう)というのを知っていますか?

中医学で昔から行われているお灸で、夏の暑い時期に3回に分けて背中の特定のツボにお灸をします。

目的は夏の熱を体に蓄え、免疫力を高め、冬の冷えによる病気に備えるというものです。

「冬病夏治」という、中医学独特の考え方によるんですね。

この暑さなのに、熱が更に高まっては大変!と思ったりする人もいると思います。でも、暑さ対策で一日のほとんどをエアコンの中で過ごす事も多いので、意外にも体の芯は冷えているのです。

お風呂もシャワーで済ませてしまい、湯船に浸かる事も少なくなりがちですよね。

中国の病院では、この灸を受けるために人々が列を成すといいます。

考えてみれば、ながい時間をかけた中国の人達の知恵から生まれたものなのでしょう。

3回受けるのは、どうしても時間が取れず、1回だけですが、受けてみることにしました。

じーんわりと、首の後ろが温まってきます。

「効きますように〜」と心の中で祈りながら受けていると、効いているような気がします。

このお灸の成果は冬にあらわれます。

さて、病気をせずにこの冬を乗り越えられるか、乞うご期待!

暦の上では今年の立秋は8月7日。

まだまだ暑さ真っ盛りでとても秋の気分ではありませんが、体の中は変化しつつあります。この時期の乾燥は「温燥(おんそう)」と呼ばれます。

「秋の初めに現れる、夏の暑さが残る中で乾燥が進む状態」

具体的には、日中はまだ暑さを感じるものの、空気は乾燥し始め、体内の水分が奪われやすくなる状態です。

このような時期の対策は

◆潤いを補う:肺を潤す食材で、なおかつ、体を軽く冷やす働きのある食材がオススメ!

梨、白きくらげ、れんこんなどです。

スイカや冬瓜などのウリ類は、体の熱をとって、利尿効果を高めつつも、さらに唾液などの必要な水分のもとになります。キウイは胃腸の働きを整えながら、熱を穏やかに冷まします。

今回紹介するのは体を潤す梨と白きくらげを使った精進料理です。

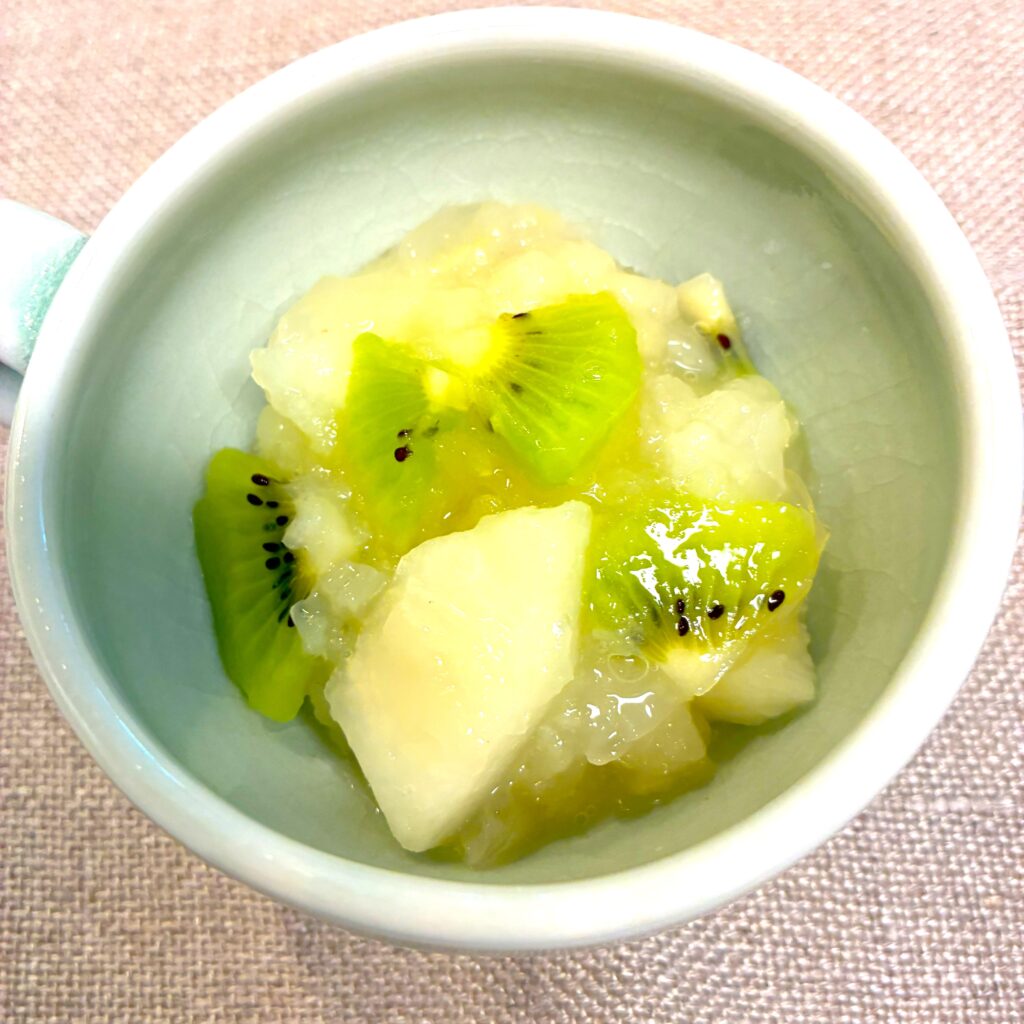

【梨とキウイのみぞれ酢和え】

(材料)2人分

梨 75g

キウイ 25g

白きくらげ(乾燥) 4g

塩 小さじ1/4

酢 小さじ1/3

練りワサビ 少々

(作り方)

① 梨は75gのうち、25g の皮をむいて3mmのいちょう切りにする

② キウイも皮をむいて、3mmのいちょう切りにする

③ 白きくらげは水でもどしてから、かぶるくらいの水で40分ゆでておく

④ 梨の残り50gをおろして、そこに塩、酢、練りワサビを加えて、よく合わせておく

⑤ いちょう切りにした梨、キウイ、ゆでた白きくらげを④の和え衣で和える

※白きくらげは普通の鍋で40分煮るとトロトロになる。圧力鍋で煮れば15分でできる

※白きくらげは冷蔵庫では1週間、また、冷凍も可能