2025.5.23

こんにちは。阪口です。

最近、私の料理投稿が少ないのは、ご飯をあんまり作っていなかったからです。

娘が地方の大学へ進学してから、しばらくロス。。。。

朝、夫の昼食と夕食のお弁当を作ってしまうと、夜はご飯を作らなくていい。

「ラクだけど、なんだか、とってもつまんない」

年上のお友達に話たら

「そんなもんよ~。私なんか3人も子供がいるけど、ひとりが出て行っただけで『虚しい・・・・』と思った。」とのこと。

そんなもんか、、、と思って、さびしい気持ちはそのままに友達を誘ったり、ひとりでご飯を食べに行ったりと無理にご飯を作らずに、自分のケアに時間を使いました。

今は少しづつ「また作りたいな~。」と思うようになってきました。

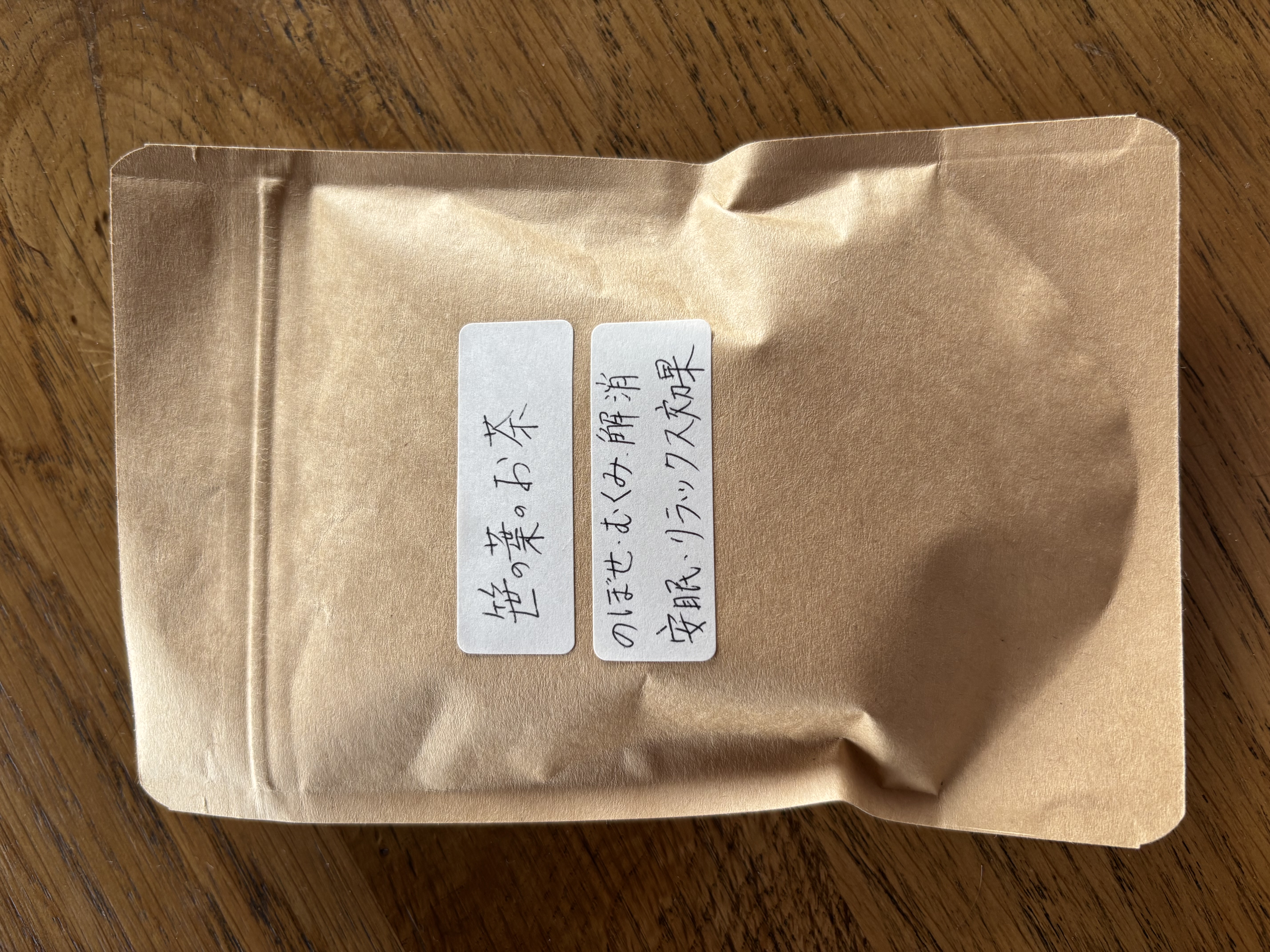

そんな折、週末のハイキングで笹を見つけました。

生きのいい笹だったので、少し切って持ち帰り、お茶にしてみました。

笹は解毒、消臭、炎症抑制などの効果があるとして、様々な用途で利用されています。

例えば端午の節句に食べる「チマキ」

これにも笹が使われます。

もともと、端午の節句は旧暦で行われていたもので、今の暦では梅雨の始まる6月初旬をさします。

旧暦5月(新暦の6月頃)は、古来「毒月」と呼ばれます。

気温と湿度が上がる、食中毒や感染症が増える、疲れやすく、湿熱がこもりやすいなど体調を崩しやすい時期なのです。

それに備えた邪気払い・病気予防の行事が「端午節」。

菖蒲やヨモギ、笹の葉など香りが強く除湿効果のある薬膳素材を使って病を避ける習慣があったわけです。

特に「笹」や「竹葉」は

●清熱解毒:高温多湿による“内熱”を冷ます

●抗菌・防腐:食品の保存性を高め、食中毒を防ぐ

●利湿・利尿:体内にたまった湿気を排出し、むくみ・倦怠感を改善

●芳香化湿(ほうこうけしつ):香りによって胃腸の働きを助け、湿気で重くなった体を軽くする

などの働きがあります。

さらに軽く「心熱」を取るので、この時期の睡眠障害のサポートにも。

さて、笹の葉のお茶の作り方は、超カンタン。

イネ科の植物は、ちょっと炒るとぐっと香ばしい香りになり、飲みやすくなります。

作り方は以下のとおり。

1)笹の葉をカットして、フライパンで弱火で炒る。

2)笹の葉の緑と焙煎した茶色が半々ぐらいになったら火を止める。

3)湿を取る場合:笹の葉は軽くひとつかみ1g程度に、焙じハトムギ5ℊ程度を混ぜる。

熱を取る場合:笹の葉軽くひとつかい1g程度に緑茶2ℊ程度と混ぜる。

4)熱湯を300㏄~400㏄程度注いで3分抽出する。

食事が作れないときでも、お茶なら手軽に養生ができますね。

さて、「ロス状態」の私に、今年は出版の企画を2冊いただいています。

執筆と撮影が迫っていて、「ロスだから、ご飯作りません!」とか言ってられない状況。

これから秋までの数カ月は毎日、大量のご飯を作って、日々執筆することになりそうです。

私だけでなく、パートナーやペットを失ったり、大切な人とお別れしたり。

さまざまなロスを感じている人が、今、とても多いです。

ぜひ、自分に優しく、いたわって、癒してあげてください。

自分らしさを知るために

自分がしたいこと、できることを知るために

ときには寂しさも必要。

エネルギーが湧いてくるまで、ゆるっと、気楽に過ごしていきましょう。